Von 2017 bis 2021 wurde im Peter-Lenné-Beet von der Wassermanagement-AG das „Wassermanagement-Experiment“ durchgeführt. Dieses ist vorerst abgeschlossen, eine Kurzzusammenfassung gibt es weiter unten zu lesen.

Im Anschluss an dieses Projekt wurde ein Sojabohnen-Experiment, am Peter-Lenné-Beet durchgeführt.

„Wassermanagement-Experiment“ 2017 – 2021

Ein Hochbeet ist zwar bequem, aber in Sachen Bewässerung ein viel schwierigerer Fall als ein Erdbeet, das unter sich den Wasserspeicher des gewachsenen Bodens hat. Und ein Hochbeet, das aufgrund vermuteter Altlasten und einer daraus abgeleiteten Vorsicht getrennt vom Wasserspeicher Erdboden gebaut sein MUSS (wie die Hochbeete hier im Allmende-Kontor Gemeinschaftsgarten oft auch sind), ist sozusagen der worst– case-Fall von Hochbeet-Bewässerung. Im Grunde nichts anderes wie ein Balkonkasten ohne Wasserspeicher, nur ein paar Nummern größer…

Daher stellte sich eine sehr kleine Wassermanagement-AG 2016 die Frage, ob es vielleicht möglich ist,

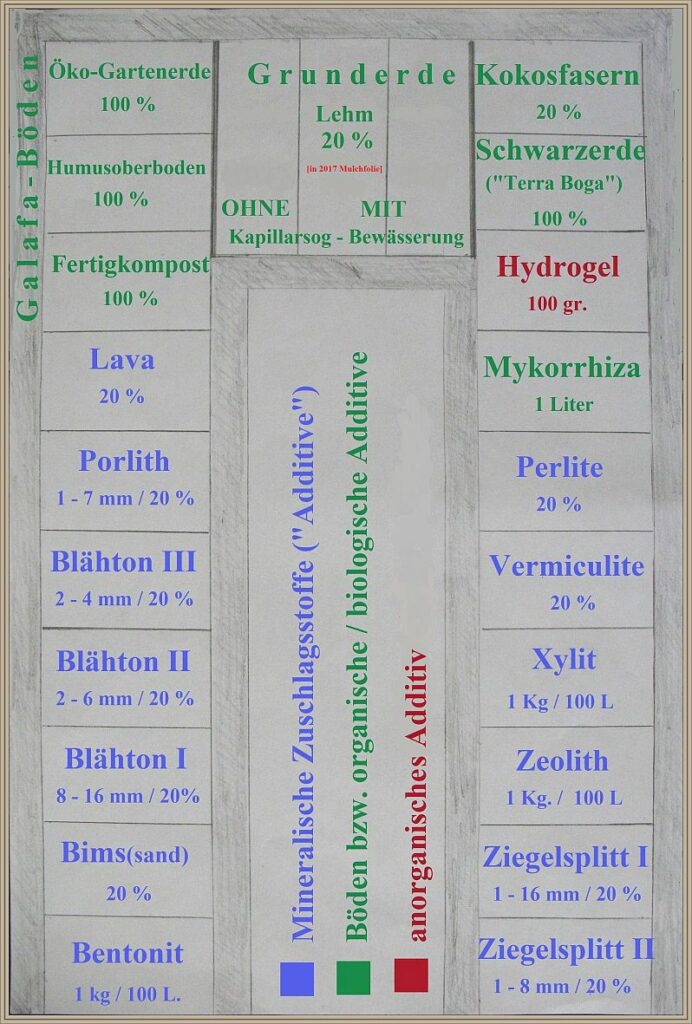

die Speicherfähigkeit der Erde im Hochbeet durch Zugabe von wasserspeichernden Boden-Zuschlagstoffen (Additiven) zu erhöhen? – Gedacht, getan: Nach umfangreicher Materialsammlung wurde im Frühjahr 2017 das 2013 entstandene 10m2 große Peter-Lenné-Beet zum Additive-Testbeet mit 23 Parzellen umgebaut.

Zum Test angetreten sind: 14 verschiedene Boden-Zuschlagstoffe, 2 davon (Blähton & Ziegelsplitt) in verschiedenen Größen / Körnungen und 5 verschiedene Böden.

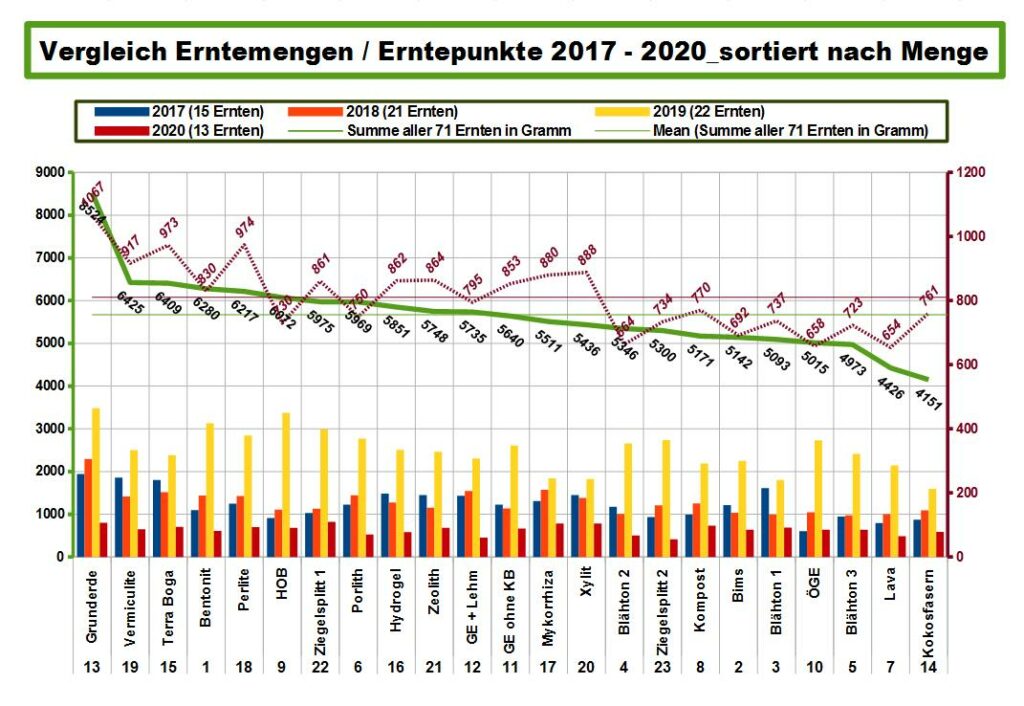

Zeitlich kann man den Versuch zweiteilen: Teil 1 (2017 – 2019) bestand darin, die 23 stets taggleich identisch besäten / bepflanzten Parzellen wiederum taggleich zu beernten. Insgesamt kamen so 71 grammgenau erfasste Ernten zusammen: 58 in 2017 – 2019 plus 13 Ernten Wintersalate in 2020.

Teil 2 = „Naschbeet“: Tomaten (2020) bzw. Eiskraut (2021) als Hauptkulturen, ohne Ertrags-Erfassung.

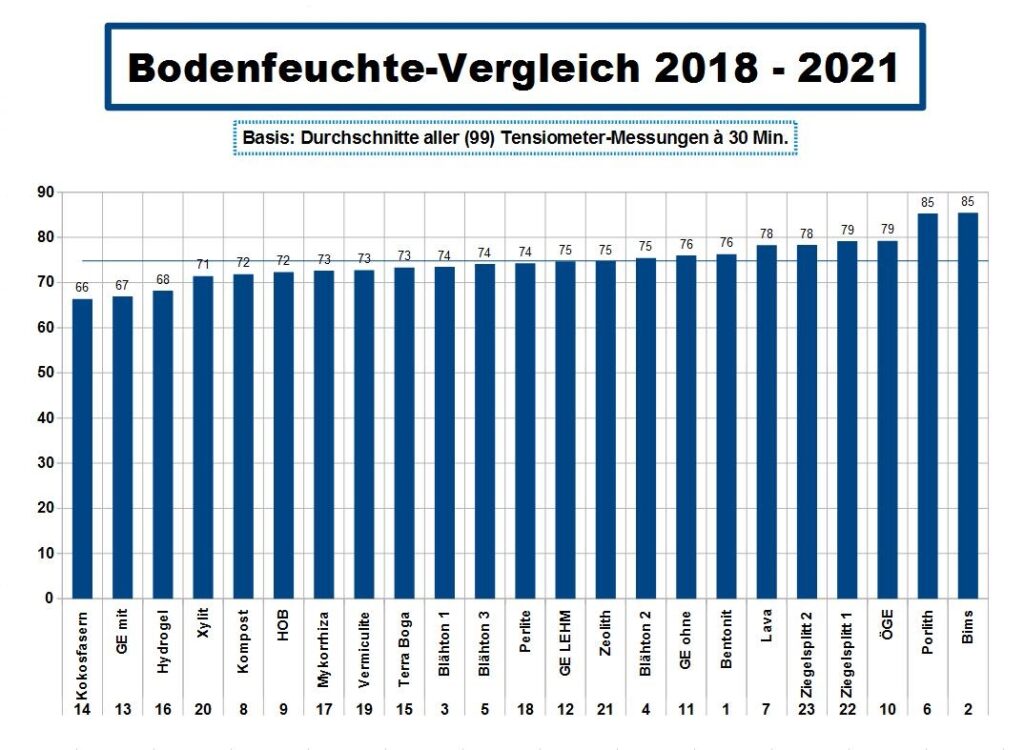

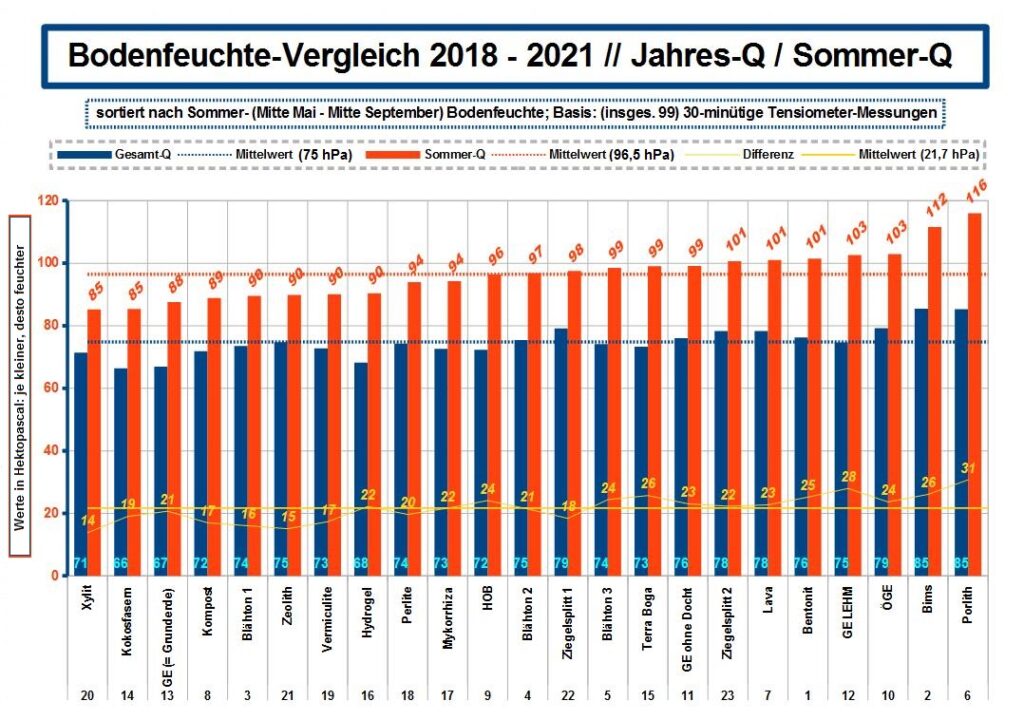

In beiden Teilen gab es regelmäßige Messungen der Bodenfeuchte mit Tensiometern. Diese hatten sich als zuverlässiger erwiesen als anfänglich benutzte andere Messgeräte, an deren Glaubwürdigkeit nach dem „Jahrhundertregen“ (29.06.2017) Zweifel aufgekommen waren. Deren Anzeige nach sollte der jahrhundert-beregnete Boden nämlich auf einmal deutlich trockener sein, als vor der Dusche mit > 100 Litern / m2 …!? – Da im ersten Versuchsjahr somit nur 5 Monate mit Tensiometern gemessen wurde, sind Bodenfeuchte-Werte erst ab 2018 in die Auswertungen einbezogen.

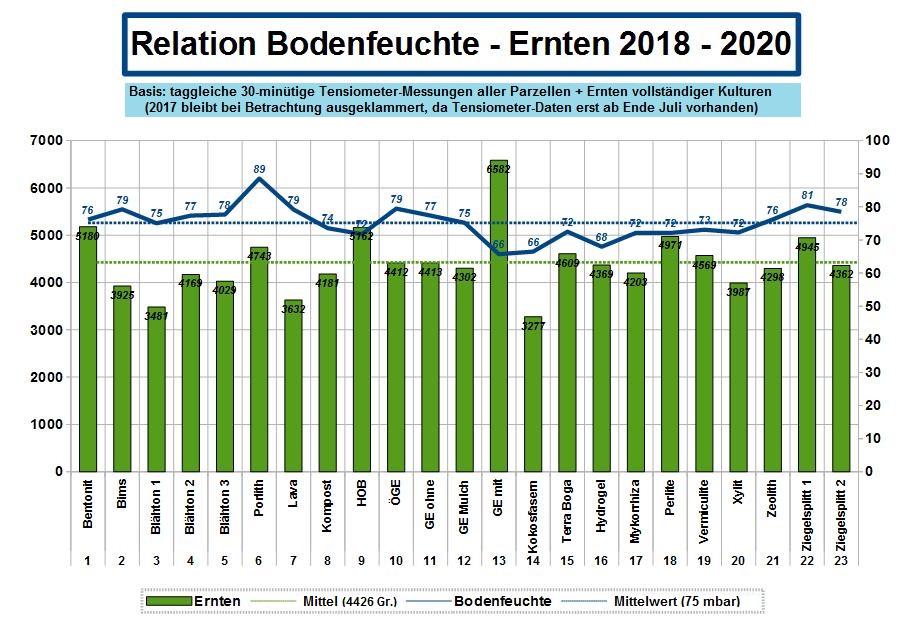

Aus der Erfassung der Erträge und Bodenfeuchte-Werte ließ sich in der Zusammenschau eine Übersicht und Rangfolge erstellen, welcher Boden und welcher Zuschlagsstoff sich über die Jahre wie verhält. Zum Ausgleich von „ungerechten“ Mengen-Vergleichen verschiedener Kulturen (eine einzige Möhren- Ernte über-wiegt z.B. die Erträge von 10 Salat-Ernten) wurden die Erträge zusätzlich jeweils in eine einfache Punkte-Reihenfolge („Ernte-Punkte“) gebracht (beste = 23, schlechteste = 1). Sie ergänzt die rein quantitative Gewichts-Messung mit einer relativierenden Rangfolge der Ertrags-Gleichmäßigkeit.

Zur „Grunderde“ (= GE: die Erde, in welche die Additive zumeist mit 20% Volumensanteil eingemischt sind) wurde – entgegen der Planung durch unbeabsichtigte Fügung – ein reiner Grünschnittkompost. Wie die oben stehende statistische Zusammenfassung zeigt (direkt am Beet sind weitere Informationen zu finden), ist diese der überraschende wie überragende Erstplatzierte des Versuchs – zumindest bei der Ertragsmessung.

In Sachen BodenFEUCHTE muss sich der strahlende Ernte-Sieger v.a. in der Bilanz der SOMMERmonate zweien der Additive knapp geschlagen geben – doch hat dieser (nur) messbare Effekt der Zuschlagsstoff-Zugabe eben keinerlei Auswirkung auf die Ertragsstabilität …

Wie sich dieses wahrlich erstaunliche Versuchsergebnis zu den „normalerweise“ erwartbaren Eigenschaften der Additive verhält, bedarf gewiss noch einiger Reflexion. – Wer sich daran mit Neugier und / oder Fachwissen beteiligen mag, ist herzlich eingeladen, das zu tun.

© Volker Hegmann / tempel-hof-gaertner@planet.ms; 02-2022